正規職員社会人経験者採用

ページID:120030-388-838-654

更新日:2026年2月1日

募集要項・エントリー

募集要項

エントリー

リンク先の「この求人に応募する」ボタンからエントリーをお願いします。

機構組織とおもな業務

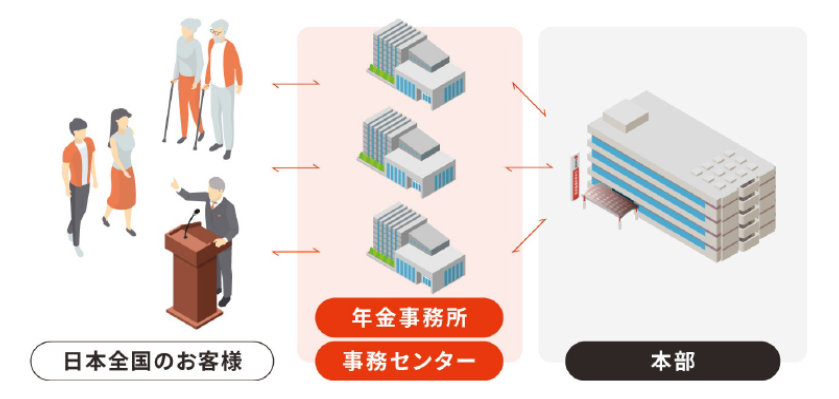

日本年金機構は、国(厚生労働大臣)の監督のもと公的年金制度の業務運営を国から任されている唯一の組織です。

お客様の窓口である年金事務所は全国312か所に設置され、お客様からお預かりした届書を審査する事務センターは全国15か所に設置されています。また、東京都にある本部では、機構の事業全体の企画・管理・統括・運営を担っています。

年金事務所

年金事務所の役割について

地域に密着しながら丁寧で分かりやすいお客様サービスを提供します。

それぞれの地域にお住まいのお客様や事業者からの、年金の適用や徴収、給付に関する相談や各種手続きなどを行っています。全国を網羅するため年金事務所は全国312か所に設置されています。

年金事務所のおもな4つの業務

適用調査業務

年金制度に加入していただくための仕事

国民年金・厚生年金保険ともに、一人ひとりの資格取得(加入)手続きが適正に行われるよう業務を行います。特に、厚生年金保険では未加入の事業所に対して加入指導を行うなど加入促進に努めています。

保険料徴収業務

お客様に保険料を納付していただくための仕事

年金制度の財政基盤を支える業務です。個人の方、事業主の方ともに、きちんと納付していただけるようさまざまな対策に取り組みます。国民年金では納付督励、強制徴収、免除などの申請案内を行い、厚生年金保険では事業所に対して納付指導・滞納処分を行います。

年金給付業務

お客様に正確に年金をお支払いする仕事

お客様からの年金請求書の受け付け、年金証書のお届け、そして、正確かつ迅速な年金のお支払いに取り組みます。

また、年金請求書を手続き前にお客様へ送付するなど年金請求の勧奨を行い、お客様の年金請求漏れ防止の取組も行っています。

相談業務

お客様のご質問に丁寧にお応えする仕事

年金に関するお客様のご質問やご相談などにきめ細やかに対応できるよう、電話や窓口などさまざまな方法で迅速にお応えします。

本部

本部の役割について

事業全体の舵取り役として企画・管理・統括・運営などを担います。

機構全体の組織運営と事業運営に関する企画、年金事務所の統括をはじめ、職員の人事やシステム開発などの業務を行っています。

福利厚生

職員一人ひとりが自分らしい生活を送れるよう、また、自分らしく働き続けるために、ワークライフバランスを実現する多彩な福利厚生制度が用意されています。

休日・休暇制度

- 完全週休2日制

土・日 - 祝日、年末年始

- 年次有給休暇

初年度10日付与、翌年まで繰越可、最大40日まで - 特別休暇

結婚、配偶者の出産、忌引き等 - 産前・産後休暇

産前6週間(本人からの申出)、産後8週間の休暇制度 - 母性健康管理のための休暇

妊娠中または出産後1年を経過しない職員が、母体や胎児の健康のため、通院等に必要な時間について休暇を取得できる制度 - 子の看護等休暇

小学校を卒業するまでの子を看護する場合等に休暇を取得できる制度 - 介護休暇

職員が、要介護状態にある家族を介護する場合等に休暇を取得できる制度 - ウェルネス休暇

生理日の就業が著しく困難な場合、必要な期間の休暇を与える制度 - ライフサポート休暇

年次有給休暇と別に3日連続休暇を取得できる制度

利用した職員の声

さまざまな休暇制度が取得しやすい雰囲気にあると思います。ゴールデンウィークなどの連休前には会議の予定を控えたり、休暇を連休中に繋げて取得するよう奨励するといった取組も行っています。特にライフサポート休暇は1年に1回取得することができ、週末に繋げれば長い連休とすることもできるため旅行といった普段できないような休日を過ごすことができています。

家賃補助

- 住居手当

自らが居住するための住宅を借り受けている場合、一定の条件のもと支給されます。勤務地や同居被扶養者の有無などにより金額は異なります。 - 宿舎の貸与

配属先への通勤が困難かつ配属先の通勤圏内に宿舎が設置されている場合は、全国約170か所にある宿舎を貸与します。

利用した職員の声

住居手当は家賃の約7割を補助する制度であり、現在一人暮らしをしていますが東京都心での生活でも家賃面で不安を感じたことは特にありません。昔は宿舎にも入居していましたが2LDKの広さでも割安で住むことができ、同じ宿舎に入居していた職員とも交流が持てたため貴重な体験になったと感じています。

育児サポート

- 育児休業

子どもが満3歳になるまで取得可能 - 育児短時間勤務

子どもが小学校を卒業するまで取得可能

利用した職員の声

産前・産後休暇や育児休業を利用することで、心と体の基礎が育つ大切な乳幼児期に、子どもとたくさんの時間を共に過ごすことが可能です。また、時短勤務で毎日15時45分に退勤しており、子どもとの時間を十分確保できています。そして何よりも、育児に理解の深い同僚の温かい言葉と支援に日々救われていることを実感しています。

日本年金機構共済会

機構に勤務するすべての役職員が会員となり、毎月一定額の会費を納めることで慶弔や災害などの際に職員同士が支え合う仕組みを整えています。

- ライフステージ等における給付金

結婚、出産、弔事等における慶弔給付を始め、遺族支援金や災害見舞金の支給、定年退職記念品や供花の贈呈等を実施しています。 - 各種保険

会員向けに生命保険(グループ保険、団体扱生命保険)、損害保険(団体総合生活保険、団体扱自動車保険)を提供しています。 - その他福利厚生

民間企業との提携により家庭用常備薬等の斡旋販売、葬儀料金割引などを実施しています。

ほかにもクレジットカード、住宅ローン、引越し業者、賃貸住宅の案内、企業主導型保育施設の利用サポート、レジャー施設の利用補助等もあります。

多様な働き方

- 専門職登用

特定の業務を行う「専門職」として従事できるキャリア制度です。

※専門職に登用されるには一定の要件を満たす必要があります。 - ウェルカムバック制度

育児や介護等の事情によって退職したとしても、登録後15年以内であれば機構職員として復帰できる制度です。

※ウェルカムバック制度を利用するためには一定の要件を満たす必要があります。

FAQ(よくあるご質問)

日本年金機構について

Qどのような業務を行っている組織ですか?

日本年金機構は、社会保障制度の根幹である公的年金制度(国民年金、厚生年金保険など)の業務運営を担っている唯一の組織です。

機構の前身は「社会保険庁」という厚生労働省の外局でしたが、一連の改革によって2009年12月31日で廃止され、その後の公的年金の業務運営を担う組織として、2010年1月1日に「日本年金機構」が設立されました。

Q年金積立金の運用を行っていますか?

年金積立金の運用は別の組織(年金積立金管理運用独立行政法人)が行っており、機構では行っていません。

機構は、国が定めた法律に基づいて、公的年金の加入案内や保険料徴収、受給者へのお支払いなどを行っています。

業務内容について

Q機構ならではの業務はありますか?

例えば、保険料が未納となっているお客様に対して、財産の差押えを行ったり、事業所に立ち入って調査を行うなどの業務があります。

国から公権力を与えられており、他の企業や組織ではできない、非常に正義感を求められる業務も行っています。

Qどのようなやりがいを感じられますか?

「お客様の生活に直接関わることができること」と答える職員が多いです。

お客様と顔を合わせて、もしくは電話で話す時間はわずかかもしれませんが、説明する内容やお預かりする書類の向こう側にはお客様の生活があるということを、常に意識することが重要です。

Q1日の勤務時間を教えてください。

7時間45分(年金事務所は8時30分から17時15分まで、本部は9時から17時45分まで)です。

Q車を運転する機会はありますか?

会社訪問や出張で、年金事務所の車(公用車)を運転することもあります。特に地方では、公用車を運転する機会が多いです。

Q入構にあたって必須となる資格はありますか?

研修体制が整備されていますので、入構にあたって必須となる資格はありません。一方、私たちの仕事と関連性が高いものとしては、社会保険労務士等の資格があります。入構後に機構が定める資格を取得した場合、その取得に要した費用の一部を補助する制度もあり、自己研鑽する職員をサポートしています。

働く環境について

Q職員の人数を教えてください。

正規職員は約11,000人(令和6年度)ですが、それ以外に、有期雇用職員および無期雇用職員を含めると、2万人以上の職員がいます。

Q職員の平均年齢を教えてください。

平均年齢は44.0歳(正規職員)です。

Q職員の平均年収を教えてください。

平均年収は693万円(令和6年度実績)です。

Q職員の男女比を教えてください。

正規職員は、おおむね男性6割、女性4割です。以前と比べて女性職員の割合が増えてきています。

男女ともに仕事とプライベートの両立が可能となる職場環境の充実を図り、働き方改革や、女性活躍推進にも力を入れていることが理由の一つではないかと考えています。

また、女性管理職比率は19.1%(令和7年4月)です。

Q平均残業時間を教えてください。

月平均所定外労働時間は、7時間53分です。また、管理職の月平均所定外労働時間は、13時間32分です。(令和6年度実績)

時期や部署により繁忙期はさまざまですが、毎週ノー残業デーを定めて、メリハリをつけて効率よく業務を行っています。

Q年次有給休暇の平均取得日数を教えてください。

年次有給休暇の平均取得日数は、14.8日(令和6年度実績)です。

Q職場の雰囲気を教えてください。

福利厚生が充実しているだけでなく、フォローしあう体制が浸透しているため、休暇も取りやすい雰囲気です。また、業務の進め方や改善方法などに関し、職員自ら積極的にアイデアを出し、実践していくことを組織全体として推進しています。

Q最初の配属先はどこですか?

年金事務所に配属となります。

地域の皆様と身近に関わりながら、年金業務の実務を経験し、知識を身につけていきます。

Q全国異動(転勤)はありますか?

職員は、生活の基盤を置く都道府県(本拠地)を設定し、異動は本人の意向や適性を踏まえて本拠地にある年金事務所を中心に行いますが、組織として必要な場合は本拠地以外へ異動となる場合もあります。

ただし、子育てや介護等の個別事情がある場合は転居を伴う異動について配慮されます。

Q仕事と育児の両立はできますか?

子どもが3歳までは育児休業、小学校を卒業するまでは育児短時間勤務を利用することができます。また、育児で職場を離れた職員向けに、復帰時のサポートとして学びなおしプログラムやキャリア面談を実施しています。

Qどのような研修制度がありますか?

機構職員として職責に求められる役割を果たすため、昇格等の節目に応じて実施する階層別研修と、職級や経験に応じた業務知識の習得を図り、制度と実務の双方に精通した人材を育成するための業務別研修が行われています。

また、各年金事務所でも、情報セキュリティなどのルールの徹底を目的として、職場内研修が定期的に実施されています。

Q制服はありますか?

制服はありません。ビジネスの場にふさわしい格好で仕事をしています。

男性はスーツ、女性はオフィスカジュアルが多いです。