あと少しで年金を受け取れる方へ(国民年金任意加入のご案内)

ページID:150010-488-495-146

更新日:2025年8月1日

老齢年金は、保険料を納めた期間や保険料が免除された期間等が10年(120カ月)以上の場合に、受け取れます。

老齢年金を受け取るための期間が足りない方へ、国民年金の任意加入をおすすめします。

目次

1.国民年金の任意加入制度

60歳までの期間に国民年金保険料を納めた期間や保険料が免除(※1)された期間が10年(120カ月)以上ないと、将来年金を受け取れない場合があります。

10年(120カ月)以上ない場合は、国民年金に任意加入することができ、60歳以上65歳未満の期間の最大5年間(※2)、国民年金保険料を納めることで老齢年金の受給資格の確保や将来受け取る年金額を増やすことができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)

(※1)免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例期間も含む。

(※2)65歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間が10年(120カ月)を満たさない昭和50年4月1日以前に生まれた者については、最大で70歳到達まで任意加入をすることができます。(特例任意加入といいます。)

老齢基礎年金の受給要件(10年)を満たした場合の年金増加額の例

保険料を納めた期間等が10年(120カ月)未満のままであれば、年金を受け取ることができません。

任意加入し、保険料を納めることにより10年(120カ月)以上となった場合、年金を一生涯受け取ることができます。

例えば、10年(120カ月)納付した場合は、年金(年額)を約20.8万円受け取れます。

留意事項

- 過去に会社等に勤務し厚生年金保険に加入していた場合や、免除の期間等、個々の加入記録により、受給できる年金額は異なります。

- 保険料を120カ月以上納めたのち、65歳まで引き続き任意加入することが可能です。その場合は、国民年金保険料(1カ月分)17,510円を納めることにより、年金(年額)は1,733円増えます。(令和7年度の場合)

2.国民年金保険料の納付

国民年金保険料の金額は、1カ月あたり17,510円(令和7年度)です。

保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。

また、まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。

詳細は「口座振替でのお支払い」をご覧ください。

3.付加年金について

さらに受け取る年金額を増やせる付加年金もおすすめします。

毎月の国民年金保険料17,510円(令和7年度)に上乗せして月額400円の付加保険料を納めることによって、将来の老齢基礎年金の受け取る年金額を増やすことができます。

付加年金の受け取る年金額は、200円×付加保険料を納めた月数となりますので、2年以上受け取ることで、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。

詳細は「付加保険料の納付」をご覧ください。

留意事項

- 付加年金に加入した日の属する月から、付加保険料を納付する必要があります。

- 任意加入の期間中に、国民年金基金への加入を希望する方は、付加年金に加入することができません。

- 個人型確定拠出年金と付加年金は同時に加入することができます。ただし、個人型確定拠出年金は拠出限度額があり、個人型確定拠出年金の納付額によっては、付加年金に加入できません。

- 任意加入の期間中に、農業者年金に加入を希望する方は、農業者年金に加入した月以降に、付加年金に加入することになるため、後日、付加年金の手続きが必要となります。詳しくは、農業者年金基金

(独立行政法人農業者年金基金)(外部リンク)を参照してください。

(独立行政法人農業者年金基金)(外部リンク)を参照してください。

4.合算対象期間

合算対象期間をお持ちの方については、現時点で年金を受け取るための要件を満たしている可能性があります。

年金額には反映されませんが、受給資格期間としてみなすことができる期間を「合算対象期間」といいます。

20歳から60歳未満の主な例としては次の期間があります。

合算対象期間の例

(1)昭和61(1986)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間

(2)平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間

(3)昭和36(1961)年4月以降海外に住んでいた期間等

老齢基礎年金の受給要件(10年)を満たした場合の年金増加額の例

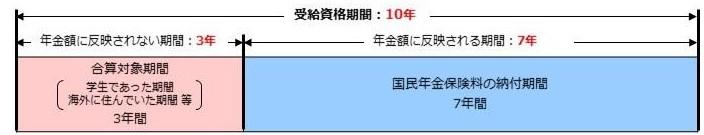

以下の図において、年金に加入していた期間(国民年金保険料の納付期間)は、7年ありますが、この期間のみでは、年金を受け取るために必要な受給資格期間(10年)を満たすことはできません。

しかし、合算対象期間(学生であった期間、海外で住んでいた期間等)が3年あります。この3年間は年金制度に未加入ですが、合算対象期間として受給資格期間に算入できることから、受給資格期間は合計10年となり、年金を受け取ることができます。

5.手続き

以下の申請用紙(1)と(2)を提出してください。

また、「ケース5:任意加入するとき」から申請用紙をダウンロードすることができます。

申請用紙

(1)国民年金被保険者関係

(2)国民年金保険口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書

申請用紙の記載例については「ケース5:任意加入するとき」をご確認ください。

手続きに必要な持ちもの

- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を確認することができる書類

- 預(貯)金通帳および金融機関への届出印

マイナンバー(個人番号)により申請する際の添付書類

申請者本人が窓口で手続きをする場合

マイナンバーカード(個人番号カード)を提示してください。

お持ちでない場合は、以下の(1)および(2)を提示してください。

(1)マイナンバーが確認できる書類:通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し

(2)身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど

郵送で手続きをする場合

マイナンバーカードの表面および裏面のコピー、または上記(1)および(2)のコピーを添付してください。

提出先

お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口または、お近くの年金事務所となります。(街角の年金相談センターでは手続きできません)

年金事務所への提出は、窓口のほか、郵送による手続きも可能です。