日本の年金支給の特例

ページID:140010060-133-715-462

更新日:2025年10月27日

社会保障協定により、日本の年金制度に関して次の事項に特例を設け、日本の年金が支給されます。

(注)ただし、英国、韓国、中国およびイタリアとの協定については除きます。

給付の支給要件などに関する特例

給付額の計算などに関する特例

その他の特例

※日本の年金制度については、「年金を受給している方 年金を請求する方」を参照してください。

給付の支給要件などに関する特例

1.協定相手国期間の算入(老齢給付)

日本の年金制度では、老齢給付などの支給要件の一つとして、一定以上の年金加入期間などがあることを定めていますが、日本の被保険者期間だけでは受給資格の要件を満たさない場合には、社会保障協定によりその人の協定相手国の期間を日本の年金制度の加入期間に算入することが可能となります。

老齢基礎年金・老齢厚生年金の特例

〈協定発効前後の比較〉

受給資格要件たる期間 被保険者期間が10年以上

協定発効前 3年<10年→不支給

協定発効後 6年+3年+2年=11年>10年→支給

老齢厚生年金の加給金額・老齢基礎年金の振替加算の特例

〈協定発効前後の比較〉

受給資格要件たる期間 被保険者期間が20年以上

協定発効前 7年<20年→不支給

協定発効後 7年+8年+15年=30年>20年→支給

ただし、日本と協定相手国の両国の年金制度に加入していた期間は、二重には考慮されません。

また、相手国の年金制度に、年金受給権獲得のための一定以上の加入期間の要件が設けられている場合、上記と同様に日本の年金加入期間を相手国の年金制度に加入していた期間とみなすことができ、加入期間の通算を行なうことができます。

なお、年金額の計算はそれぞれの国のルールに従って行われます(後述)。年金の受給については両国の年金加入期間をまとめて一方の国のみから受け取るのではなく、両国の年金制度に加入した期間に応じた年金を、それぞれの国から受け取ることになります。

協定相手国別の注意事項

アメリカ

ベルギー

フランス

カナダ

オーストラリア

オランダ

アイルランド

インド

ルクセンブルク

ルクセンブルク年金制度の加入期間の日本の年金制度の加入期間への通算

フィリピン

フィンランド

スウェーデン

オーストリア

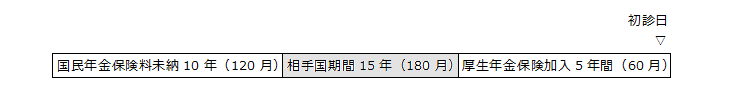

2.保険料納付要件における協定相手国期間の算入(障害・遺族給付)

国民年金法および厚生年金保険法は、障害または遺族給付の支給要件の一つとして、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が全被保険者期間の3分の2以上であることを定めています(いわゆる納付要件)。

ある人が日本の年金制度の保険料納付済期間などだけでは当該要件を満たさない場合には、その人の有する相手国期間を国民年金の保険料納付済期間とみなします。なお、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、フィンランド、スウェーデンおよびオーストリアとの協定においては、障害手当金の支給要件についても同様の取り扱いとなります。

(例)障害厚生年金の場合

〈協定発効前後の比較〉

協定発効前 5年/(10年+5年)=1/3<2/3→不支給

協定発効後 (5年+15年)/(10年+5年+15年)=2/3≧2/3→支給

ただし、障害認定日において国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間または厚生年金保険の被保険者期間が0月の場合は対象外です。

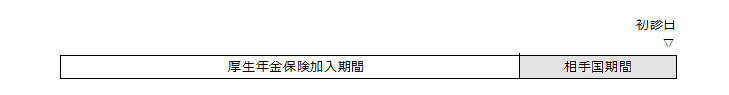

3.加入中要件における協定相手国期間の考慮(障害・遺族給付)

日本の年金制度では、障害または遺族給付の支給要件の一つとして、初診日や死亡日において被保険者であることを定めています(いわゆる加入中要件)。ある人の初診日や死亡日が日本の年金制度の被保険者期間中にない場合であっても、相手国期間中にあるときには、初診日や死亡日において被保険者であったものとみなします。なお、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、フィンランド、スウェーデンおよびオーストリアとの協定においては、障害手当金の支給要件についても同様の取り扱いとなります。

(例)障害厚生年金の場合

〈協定発効前後の比較〉

協定発効前 初診日に厚生年金保険の被保険者でない→不支給

協定発効後 初診日に厚生年金保険の被保険者であった者とみなす→支給

協定相手国別の注意事項

アメリカ

フランス

給付額の計算などに関する特例

協定により協定相手国の年金加入期間を通算することによって受給資格要件を満たした年金給付については、日本の年金制度で保険料を納付した実績に応じた額が支給されることになります。

例として、次のような状態を仮定します。(日本期間のみでは、資格要件を満たさないことが前提となります。)

1.老齢給付など加入期間の長さに比例して給付額を算定する場合

日本の通常の年金法令に基づき期間比例により給付額を計算します。

【対象となる給付】老齢基礎年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金(長期)

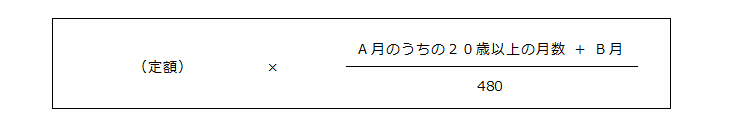

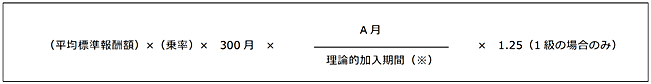

(例)老齢基礎年金の額の計算式

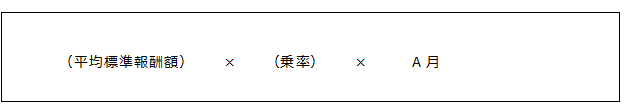

(例)老齢厚生年金の額の計算式

2.障害・遺族基礎年金など加入期間の長さにかかわらず一定額支給することとされる給付の場合

被保険者期間の長短にかかわらず一定額を支給することとされる障害基礎年金などの給付の額は、その支給要件が協定により満たされた場合には、日本の保険期間に比例した年金額となるような計算をすることとし、一定の比率で按分した額を支給します。なお、社会保障協定ごとに、按分率の計算方法が異なります。

【対象となる給付】

老齢基礎年金の振替加算(障害厚生年金または障害共済年金の受給権者の配偶者に支給するものに限る)

障害基礎年金、障害厚生年金、障害厚生年金の配偶者加給

遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族厚生年金(短期)の中高齢短期寡婦加算・経過的寡婦加算、障害手当金

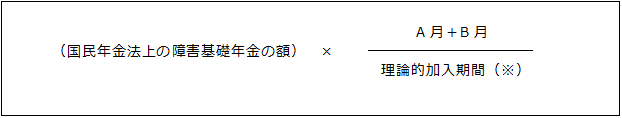

(例)障害基礎年金の額の計算式

(1)アメリカ、カナダ、ブラジル、インドおよびフィリピンとの協定の場合

※原則として、給付の受給権者が日本の制度に加入可能な期間(昭和36年4月1日以後の20歳以上60歳未満の期間)をいい、障害給付については障害認定日の属する月以後の期間が、遺族給付については死亡した日の翌日の属する月以後の期間が除かれます。

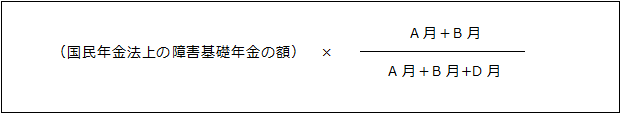

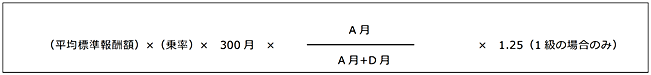

(2)ドイツ、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、スイス、ルクセンブルク、スロバキア、フィンランド、スウェーデンおよびオーストリアとの協定の場合

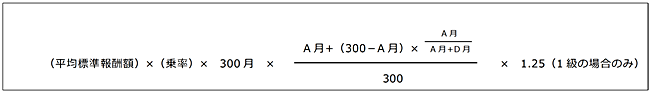

(例)障害厚生年金(300月未満)の額の計算式

(1)アメリカ、カナダ、ブラジル、インドおよびフィリピンとの協定の場合

※原則として、給付の受給権者が日本の制度に加入可能な期間(昭和36年4月1日以後の20歳以上60歳未満の期間)をいい、障害給付については障害認定日の属する月以後の期間が、遺族給付については死亡した日の翌日の属する月以後の期間が除かれます。

(2)ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、スイス、ルクセンブルク、スロバキア、フィンランド、スウェーデンおよびオーストリアとの協定の場合

(3)ドイツとの協定の場合

3.加入期間の長さが一定以上あることを要件として、一定額支給することとされる給付の場合

日本制度上、老齢基礎年金の振替加算および老齢給付の配偶者加給などの給付額の計算においては、一定の保険期間を有していれば一定額が支給されています。相手国期間を考慮して受給権が確立した場合の年金額の算定にあたっては、その給付の個別の要件となる保険期間に対する日本の保険期間の比率により比例配分することとしています。

【対象となる給付】

老齢基礎年金の振替加算、老齢厚生年金の加給

遺族厚生年金(長期)の中高齢寡婦加算および経過的寡婦加算

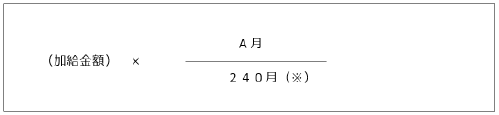

(例)老齢厚生年金の加給金額の計算式

※生年月日に応じて180月~240月となります。

その他の特例

1.複数の相手国期間がある人に係る給付などに関する特例

公的年金各法に基づく給付などの受給資格要件を満たさない人が二以上の相手国期間を有しているときは、社会保障協定ごとにその社会保障協定における相手国期間のみを有しているものとして、それぞれ通算を行います(協定相手国以外の期間との通算は行いません)。

また、このときの給付などの額は、社会保障協定ごとにその社会保障協定における相手国期間のみを有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高い額とします。

2.老齢基礎年金の振替加算などの支給停止の特例

通算により受給権が確立された老齢、退職または障害を支給事由とする年金給付が受けられる人については、原則として老齢基礎年金の振替加算等、老齢給付の配偶者加給および障害給付の配偶者加給の支給停止などを行いません。ただし、夫婦ともにそれらを受けられる場合には、額の多い方が支給されることとなります。

また、通算により同時に2つ以上の老齢厚生年金の加給または共済年金各法の退職共済年金の加給の支給を受けることができる人については、その額が最も高いものを支給し、その間他の加給は支給停止となります。

3.年金給付の発生時期

年金給付の受給権は、一般に、すべての要件を満たしたときに発生します。協定が発効する以前には年金を受けるのに必要な加入期間のみが満たされず、年金受給権が発生していない人が、特例により必要な加入期間を満たすこととなった場合は、協定の発効日にすべての要件を満たしたことになりますので、協定の発効日に受給権が発生したものとみなされます。

4.旧国民年金法・旧厚生年金保険法の特例

(1)旧国民年金法による通算老齢年金などの支給要件などの特例

ア.協定相手国の年金加入期間がある人に係る老齢基礎年金などの支給要件などの特例は、昭和60年改正前の国民年金法による通算老齢年金についても準用されます。

これによって、日本の公的年金制度の加入期間のみでは旧国民年金法による通算老齢年金の受給資格期間を満たせない人は、協定相手国の年金加入期間を算入できることになります。

イ.旧国民年金法による障害年金を受けることができる人で、その他障害に係る初診日が相手国期間中にある場合(後発の障害基礎年金との併合認定が適用される場合を除く)は、障害基礎年金の受給権者であって、初診日において国民年金の被保険者であったものとみなされて、障害年金の併合改定が行われます。

(2)旧厚生年金保険法による給付の支給要件などの特例

ア.協定相手国の年金加入期間がある人に係る老齢厚生年金などの支給要件などの特例は、昭和60年改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金などについても準用されます。

これによって、協定相手国の年金加入期間および厚生年金保険の被保険者期間がある人で、日本の公的年金制度に加入した期間のみでは旧厚生年金保険法の老齢年金、通算老齢年金などの受給資格期間を満たせない人は、協定相手国の年金加入期間を算入できることになります。

イ.旧厚生年金法による障害年金を受けることができる人で、その他障害に係る初診日が相手国期間中にある場合は、障害厚生年金の受給権者であって、初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされて、障害年金の併合改定が行われます。

5.外国人脱退一時金と通算による年金

社会保障協定における「年金加入期間の通算」とは、日本と相手国との年金加入期間を相互に通算し年金受給権を獲得できることとするものです。

一方で、国民年金の保険料を納めた期間または厚生年金保険に加入した期間が6か月以上ある外国籍の人については、出国後2年以内に請求を行うことで加入期間などに応じて計算された一時金が支給される「外国人脱退一時金制度」があります。

この外国人脱退一時金の支給を受けた場合、その期間は、協定において年金加入期間として通算できなくなります。

したがって、社会保障協定によって「年金加入期間の通算」が可能となっている相手国の人については、将来通算により年金として受給するか、外国人脱退一時金を受けるかを、十分見極めることが必要です。